Sebagai kota kecil yang dianggap pusatnya Pulau Jawa, Magelang memang cukup majemuk. Pernah tercatat sebagai permulaan imperium Mataram, kemudian di era kolonial dikenal sebagai Kota Militer, berlanjut sebagai Kota yang hidup dari denyut nadi tembakau dan sekarang mengklaim sebagai Kota Sejuta Bunga. Kisah yang panjang ini memberikan warna warni bercorak bagi perkembangan Kota Magelang.

Salah satu yang memberi corak di Magelang adalah keturunan Tionghoa yang jejak peninggalannya masih bisa ditelusuri sampai sekarang dan diabadikan dalam sebuah kompleks bernama Pecinan. Rekam jejak itulah yang kemarin ditelusuri oleh Komunitas Kota Toea Magelang dalam bentuk Jelajah Pecinan.

—

Saya sudah terlambat ketika acara dimulai, sehingga penjelasan tentang Kelenteng sudah terlewat. Saya memulai perjalanan ini dengan menyusuri gang-gang di Pecinan. Saya sempat terhenyak karena bentuk fisik bangunan Pecinan yang masih mempertahankan gaya awal 1900-an. Tampak depan mungkin memang tampak modern, mengikuti modernitas Jalan Pemuda. Namun sedikit melangkah masuk ke belakang adalah bangunan lama, dengan plafon tinggi dan jendela besar serta cungkup atap yang melengkung khas rumah-rumah Tionghoa era lama.

Belanda menerapkan tata kota Magelang dengan membuat cluster-cluster menurut ras, sebagaimana diketahui itu adalah bagian politik Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 Golongan : Golongan Eropa, Golongan Timur Jauh dan Golongan Bumiputera. Pembagian cluster – cluster tersebut untuk memudahkan kontrol atas penduduk Magelang pada saat itu.

Golongan Eropa saat itu bermukim di bagian barat kota, bagian barat kota memang memiliki kontur yang cocok dengan kondisi Eropa, agak berada di ketinggian dan memiliki panorama indah Gunung Sumbing. Sementara di sisi utara kota terdapat pusat militer dan golongan Timur Asing termasuk didalamnya keturunan Tionghoa berada di sisi selatan kota (jika patokannya alun-alun, pemukiman orang Tionghoa bermula di sisi selatan Alun-alun) . Sementara golongan Arab bermukim di dekat Masjid Agung.

Sebenarnya kebijakan zoning Kota Magelang tersebut cukup menguntungkan untuk masyarakat Tionghoa di era Kolonial. Karena lokasi cluster pemukiman Masyarakat Tionghoa berlokasi di tengah kota, dekat dengan Alun-alun, berada pada jalur utama, dekat dengan pasar dan dekat dengan markas militer. Secara umum, kemudahan-kemudahan yang didapat Masyarakat Tionghoa ini jugalah yang membuat perkembangan mereka cukup pesat dan membangkitkan perekonomian di Magelang.

—

Mengawali perjalanan di sisi Kali Manggis mata saya terantuk pada bangunan-bangunan tua di tepian kali manggis. Klasik sekali, beberapa bangunan adalah percampuran antara arsitektur Belanda, Jawa dan Tionghoa. Bahkan beberapa sudah cukup modern dengan fasad bercirikan Art Deco, sebuah terobosan arsitektur yang cukup membawa nuansa modern di Magelang pada era itu.

Fasad bangunan di atas cukup unik, lantai 2 sengaja dibuat asimetris dengan lengkung pada dinding dan garis-garis miring pada jendela merupakan ciri khas bangunan – bangunan Art Deco yang bercita rasa seni tinggi. Bangunan ini menjadi tidak biasa karena tidak ada bangunan tua lain yang menyerupai bangunan tersebut di sekitarnya. Sayang tidak ada keterangan lebih mengenai bangunan ini, karena dalam kondisi tertutup dan tidak bisa menemui sang pemilik bangunan.

Karena tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bangunan ini saya hanya bisa menduga-duga tentang bangunan tersebut. Kemungkinan jika melihat konstruksi dan bentuk bangunannya, bangunan ini dibangun awal tahun 1940-an atau sesudahnya, dimana bangunan bertingkat mulai menjamur. Kemudian pemiliknya pasti seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi diatas rata-rata, mungkin waktu itu adalah pedagang yang lumayan sukses, seperti masyarakat Tionghoa kebanyakan.

—

Saya selalu mengagumi tata kota era Kolonial. Sebagai seorang yang pernah mempelajari Planologi semasa kuliah, tata kota yang dibangun oleh Belanda mencerminkan kecermatan pengaturan zoning dan penggunaan lahan kota. Bagian-bagian kota oleh Belanda sudah dibangun sesuai peruntukannya, bagian untuk pemukiman, bagian untuk perekonomian, bagian pemerintahan, bagian militer bahkan sampai bagian untuk pemakaman sudah diatur dengan rapi.

Jika diperhatikan lebih detail, maka tata kota Magelang akan terlihat simetris, dibatasi garis-garis lurus dan membentuk blok-blok yang rapi. Seperti pada foto udara di atas, terlihat bagaimana cermatnya Belanda mengatur tata kota Magelang di masa lampau.

Kecermatan lain adalah Belanda membangun kompleks residensial tanpa mengabaikan kebersihan sanitasi dan drainase. Sehingga kompleks perumahan yang dibangun minimal akan membentuk sebuah kompleks perumahan yang sehat dan ideal. Di antara yang tersisa dari pengaturan model rumah sehat di kompleks perumahan itu terlihat di kompleks Pecinan yang terletak di tepi Kali Manggis, dimana saluran pembuangan langsung mengalir ke Kali yang lebar dan juga berfungsi sebagai saluran irigasi di era kolonial tersebut. Jangan bandingkan Kali Manggis dahulu dan sekarang, Kali Manggis dahulu tentunya lebih bersih dibandingkan sekarang.

Lokasi perumahan di tepian sungai ini tentu saja sangat ideal di zamannya, dengan saluran pembuangan yang menjamin drainase lancar dan menjadikan lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang sehat. Kemudian jarak antar rumah yang satu dengan yang lain diatur tidak berdekatan, sehingga masing-masing rumah mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Hal ini mewujudkan sebuah tata kompleks perumahan yang sehat dan ideal, drainase, sanitasi lancar dan sinar matahari yang membuat ruangan rumah tidak lembap, ditambah dengan rumah khas era kolonial dimana daun jendela dibuat lebar dan banyaknya ventilasi untuk menjamin sirkulasi udara mengalir lancar.

Namun secara umum pengaruh kolonial tercetak kental di kompleks Pecinan. Sebagaimana ciri khas residensial di era Kolonial, elemen-elemen bangunan seperti : windwijzer (penunjuk angin), nok acroterie (hiasan puncak atap), geveltoppen (hiasan pada puncak atap depan) hiasan pada tubuh bangunan, dan cungkup pelindung pada atap bangunan masih ada dan utuh di beberapa bangunan era kolonial yang tersisa.

Insignia pecinan di perumahan tepi Kali Manggis masih cukup jelas. Saya sempat mendapatkan insignia tersebut pada sebuah teralis rumah yang bersimbolkan yin – yang, salah satu simbol Tionghoa yang cukup terkenal. Simbol yin – yang tersebut diletakkan pada jendela yang diapit ukiran dinding rumah pada kanan-kirinya.

—

Sesungguhnya, pola arsitektur bangunan-bangunan lama di Magelang tidak terpaku satu bentuk bangunan baku. Namun ada beberapa pola arsitektur yang mempengaruhi bangunan-bangunan lama di Magelang. Kita bisa melihat bangunan bermodel “grandeur” yang dibangun di era abad 19, model-model ini sering dikenal dengan model Empire, yaitu wujud bangunan yang semodel dengan istana, dengan pilar-pilar tinggi. Sampai model Art Deco yang lebih simple dan menonjolkan sisi estetik.

Salah satu bangunan bermodel Art Deco yang cukup terkenal di Magelang adalah Gedung Bundar. Rumah ini banyak dikatakan sebagai kembaran Villa Isola yang tersohor di Bandung. Walaupun tidak 100 % mirip, namun pengaruh Villa Isola memang kental di Gedung Bundar ini. Konon pemilik pertamanya, Tan Gwat Ling yang dahulu adalah saudagar Tionghoa di Magelang memang terpukau dengan arsitektur Villa Isola, sehingga memutuskan untuk membuat bangunan yang mirip dengan Villa Isola di Magelang.

Berlawanan dengan villa yang rata-rata dibangun di sebelah barat Masjid Agung Magelang untuk mengambil lanskap Gunung Sumbing, Gedung Bundar ini dibangun di sisi timur Masjid Agung. Pada masa itu, dari balkon lantai 2 Gedung Bundar ini bisa terlihat jelas lanskap panorama Gunung Merbabu dan Merapi. Sempat menjadi markas militer di era Jepang dan awal kemerdekaan, akhirnya Gedung Bundar dikembalikan fungsinya sebagai tempat peristirahatan hingga sekarang, dan kabarnya sekarang dimiliki oleh kerabat dari Oeiy Hong Djien sang saudagar tembakau Magelang.

—

Bangunan di era kolonial, selain sebagai rumah tinggal juga menjadi simbol status sang pemilik. Beberapa bangunan memang dibangun dengan megah untuk menunjukkan status sosial pemilik bangunan tersebut. Salah satu bangunan megah di era kolonial tersebut adalah bekas Pabrik Cerutu Ko Kwat Ie dan Rumah kediaman Ko Kwat Ie. Pabrik Cerutu Ko Kwat Ie dibangun pada tahun 1900, setelah sebelumnya proses pembuatan cerutu dibuat secara rumahan. Ekspansi ini dikarenakan produk cerutu Ko Kwat Ie sudah tersohor dan diekspor ke belahan bumi Eropa pada masanya.

Konstruksi bangunan ini megah, bangunan utama berlantai 2 dengan balkon yang cukup luas. Pabrik ini adalah simbolisasi kesuksesan saudagar cerutu pada masa itu. Di era jayanya, pabrik ini memperoduksi 3 jenis cerutu yang memiliki sertifikasi internasional dan dipasarkan sampai Bremen, Jerman dengan tenaga kerja sampai 3000 pekerja. Saking terkenalnya produk cerutu ini, sampai membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Stakenborgh yang berkuasa di Hindia Belanda pada 1936 – 1942 mengunjungi pabrik cerutu ini. Sayangnya kejayaan pabrik cerutu ini tidak berlanjut sampai sekarang, setelah tutup bangunan bekas pabrik ini pernah menjadi sekolah dan sekarang tidak difungsikan selain sebagai gudang.

Beruntung saya dan kawan-kawan dari rombongan Jelajah Pecinan diperbolehkan memasuki kompleks bangunan bekas pabrik cerutu ini. Saya bisa melihat jelas kolom-kolom dan pilar bangunan yang masih kukuh. Serta balkon lantai 2 yang gagah, mungkin di masa lalu, balkon ini menjadi tempat Ko Kwat Ie untuk melihat proses pelintingan cerutu oleh ribuan pekerjanya.

Tak jauh dari bangunan pabrik cerutu ini, terdapat rumah megah milik Ko Kwat Ie. Oleh masyarakat Magelang, rumah ini dijuluki Omah Banyak (Banyak = angsa) karena banyaknya hiasan banyak pada waktu itu. Rumah ini sekarang dihuni oleh Generasi Ketiga dari Ko Kwat Ie, yang lebih sering dipanggil eyang Rudi.

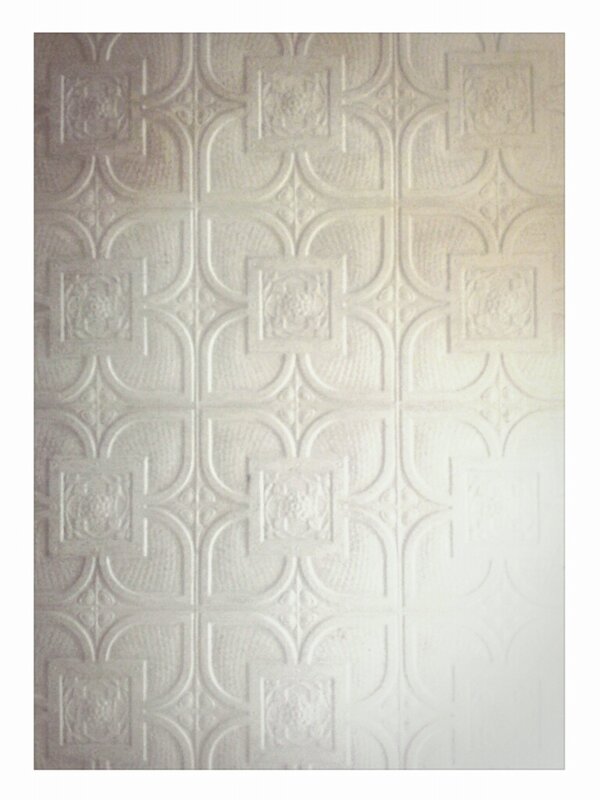

Di mata saya, rumah ini adalah simbolisasi kejayaan dan kekayaan keluarga Ko Kwat Ie pada masa itu. Bagaimana tidak, mayoritas material rumah ini diimpor langsung dari Eropa. Salah satu yang kentara adalah Kaca Patri yang terpasang pada jendela, pada awal abad 1900-an Kaca Patri masih harus diimpor dari Eropa karena belum ada pabrik Kaca Patri di Indonesia pada masa itu. Selain itu pola langit-langit rumah yang dicetak pada lembaran seng juga belum umum pada masa itu, juga impor dari Eropa.

Eyang Rudi menjelaskan dengan detail tentang kehidupan di pabrik rokok, sebagai keturunan ketiga sekarang beliau sudah beryuswa 84 tahun. Namun beliau dianugerahi ingatan yang kuat dan mampu menceritakan kronik sejarah pabrik cerutu. Dengan antusias Eyang Rudi menceritakan bagaimana dulu pada saat jeda istirahat, jalanan depan pabrik cerutu ini menjadi lautan manusia, lautan pekerja yang beristirahat membeli makan di depan pabrik. Dengan detail, eyang juga menjelaskan bahwa di depan pabrik dulu ada sungai (sampai sekarang masih ada). Talud sungai tersebut dibuat berjenjang karena juga difungsikan sebagai tangga untuk naik/turun ke sungai.

Sebagai persona, sosok Eyang Rudi sebenarnya cukup bersahaja. Dia tidak mau ditulis ceritanya, padahal dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa, Eyang Rudi ini memiliki peranan besar. Eyang Rudi sebagai generasi ketiga Ko Kwat Ie adalah dua bersaudara, adiknya Robby Ko King Tjoen adalah legenda Speleologi (susur gua) Indonesia. Sesungguhnya kisah-kisah dari Eyang Rudi sangat menarik untuk dituliskan. Namun bagaikan resi, Eyang Rudi tidak mau terkenal, menurutnya tidak ada gunanya. Maka catatan kisah-kisah dan pesan-pesannya hanya akan saya simpan dalam ingatan.

Dan di Rumah Banyak inilah, saya mengakhiri kegiatan Jelajah Pecinan. Walaupun sebenarnya masih ada 1 tempat lagi yang akan dikunjungi. Namun mengunjungi rumah yang interior dan eksteriornya masih orisinil sejak dibangunnya pada tahun 1900 ini adalah semacam oase yang menyegarkan bagi saya, mengingat di Magelang masih ada rumah era kolonial yang masih begitu terawat rapi.

—

Demikian beberapa catatan dari Jelajah Pecinan, selama kegiatan saya memang lebih banyak mengamati sisi arsitektur bangunan-bangunan di Pecinan Magelang. Dan saya tidak secara utuh mengikuti acara ini, saya berpisah dari rombongan seusai kunjungan di Rumah Ko Kwat Ie dan sowan ke Eyang Rudi. Catatan saya dalam acara ini adalah antusiasme masyarakat Magelang terhadap sejarah kotanya yang cukup tinggi. Bagi saya pribadi, ini bagus untuk lebih mengerti identitas daerahnya.

Tabik.

Sumber :

1. Booklet Jelajah Pecinan Magelang oleh Kota Toea Magelang.

4. Robby Ko King Tjoen adik dari eyang Rudi sebenarnya adalah seorang dokter kulit dan kelamin, namun beliau lebih dikenal sebagai pelopor ilmu speleolog (susur gua) di Indonesia, Norman Edwin dan Cahyo Alkantana adalah beberapa dari murid-muridnya. tulisan tentang Dr. Robby ada disini.

Terima kasih untuk : Bagus Priyana, Ryan dan Anye, Fahmi Anhar dan Mbak Tyas serta Komunitas Kota Toea Magelang.

Farchan! Detil ceritanya aku suka.

Entah kenapa dari kecil, punya minat tersendiri thadap bangunan2 unik. (Pernah mimpi jd arsitek, apa daya nilai ipa tak mendukung. Pfftt..)

Itu bentuk jendela yg foto atas, edan ya unik banget.

Bagus euy artikelnya.

Jadi kepengen muter2 daerah Menteng lagi utk lihat rumah2 lama. :”)

thanks kak astrid. 🙂

sayangnya di Menteng,beberapa rumah-rumah eksotis sudah digusur. 🙁

Great post! Aku paling suka lihat bangunan atau rumah kuno. Sayangnya sekarang makin langka karena kebanyakan sudah dibangun menjadi ruko 🙁

betul..padahal seharusnya tidak boleh dihancurkan karena dilindungi UU Cagar Budaya. 🙁

tiap hari lewat, tiap hari lihat, tapi gak tahu apa²… ternyata banyak cerita “besar” di kampung halaman ini… thanks buat teman² Komunitas Kota Toea Magelang !! cant wait for d’next program

betul mas.. 🙂

Wah ternyata kemaren nggak ikut ke Om Andi ya bung?

gabisa bung..saya kudu balik Garut bung.

Nice share…jadi makin nggak sabar blusukan di Kota Tua Magelang 🙂

thanks mas..monggo pinarak lho. 🙂

Semoga perawatan bangunan tua menjadi sumber inspirasi pemerintan di kota-kota lain yang masih memiliki bangunan tua agar terus menjaganya…

Saat saya kecil, di kota kelahiran saya, Rangkasbitung-Banten. Trdapat komplek pabrik minyak beserta rumah-rumah belanda nan apik. Saat bupati berganti, bangunan itu diruntuhkan dan kini menjadi plaza (sepi pengunjung),

Kini yang tersisa disana tinggal rumah Max Haveelar, yang sudah hampir roboh.

kasihan.. 🙁